【2025年版】NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは?意味・計算方法・導入の成功事例を徹底解説

NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客が「このサービスを友人や家族に勧めたい」と思うかどうかを数値化する指標です。

単なる満足度(CS)では測れない“信頼と愛着の強さ”を可視化できるため、いまや世界中の企業が経営指標として採用しています。

特に日本では、宿泊・観光・小売など体験型ビジネスでの導入が急増中です。

NPSを活用することで、リピーター率向上・口コミ拡散・従業員のエンゲージメント向上といった成果が得られます。

本記事では、NPSの意味・計算方法・顧客満足度との違いから、成功企業の実践事例、調査設計の注意点まで、2025年最新情報を交えて徹底解説します。

目次

NPS(ネットプロモータースコア)とは?

NPS(Net Promoter Score/ネット・プロモーター・スコア)とは、顧客が「この商品・サービスを友人や同僚にどのくらい勧めたいと思うか?」を0〜10点で評価し、その結果をもとに顧客ロイヤルティ(忠誠度)を数値化する指標です。

2003年、経営コンサルティング会社 ベイン・アンド・カンパニー(Bain & Company) のフレデリック・ライクヘルド(Frederick F. Reichheld)氏が発表した論文「The One Number You Need to Grow(成長を測る唯一の数字)」で提唱され、以降Apple、Amazon、Netflixなど世界中の企業が導入しています。

NPSの特徴は、単なる「顧客満足度(CS)」ではなく、**将来の行動意向(=他者への推奨)を測定できる点にあります。

顧客が「また利用したい」「誰かに薦めたい」と考えているかどうかは、リピート率や口コミ拡散に直結するため、NPSは企業の成長性・収益性を予測するKPI(主要業績評価指標)として注目されてきました。

💡 補足:NPSの調査では、回答者を以下の3つに分類します。

・推奨者(9〜10点):熱心に勧めたい顧客

・中立者(7〜8点):満足しているが積極的に推奨はしない顧客

・批判者(0〜6点):不満を抱いている・再利用の可能性が低い顧客この分類により、「ブランドのファン構成比」を定量的に把握できます。

NPSは企業業績や成長性との関連性が高いとされ、欧米を中心に世界の大手企業で採用されています。日本でも弊社含め、NPS調査のツール・サービスを提供する企業も登場しています。

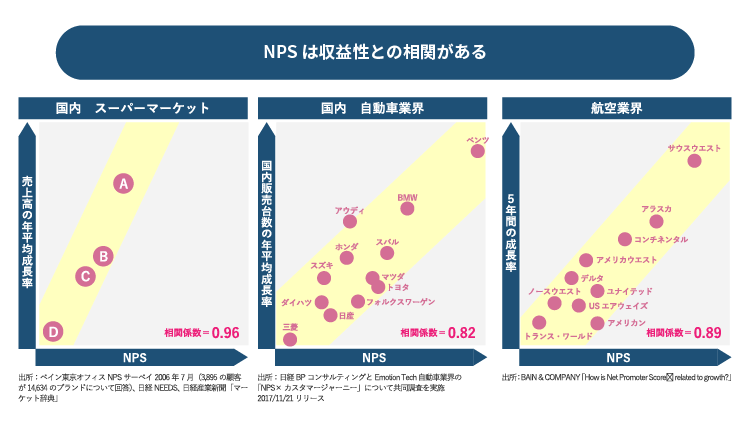

近年、NPSが急速に注目を集めている理由は、**“売上を生むのは満足度ではなく、推奨意向である”**という実証データが増えているためです。

ベイン・アンド・カンパニーの調査によると、NPSが高い企業は業界平均の2倍以上の成長率を達成しており、特にサブスクリプション型ビジネスや宿泊・観光業では、**推奨者(Promoters)**の存在がリピート購入・紹介経由売上の大部分を占めています。

また、SNSや口コミサイトの普及により、顧客の声がオンライン上で企業価値を左右する時代になりました。

NPSはこの「顧客からの信頼度を測るリアルタイム指標」として、マーケティング部門だけでなく経営層・現場スタッフの意思決定にも活用されています。

さらに、AIやCRMとの連携によって、NPSデータを自動的にセグメント分析・改善提案できる環境も整いつつあります。

たとえば宿泊業界では、チェックアウト後の自動メールでNPS調査を行い、推奨者の口コミ促進・批判者の不満分析を行う事例が増えています。

🧭 要点まとめ

NPSは「顧客ロイヤルティ」を定量的に測定できる唯一の指標。

高NPS企業は低NPS企業よりも成長率・顧客維持率が高い。

デジタル化・口コミ経済の時代において、NPSは“信頼”と“再購入”をつなぐ羅針盤である。

NPSの計算方法

NPSは『友人や同僚に薦める可能性はどのくらいあるか?』という推奨度(オススメ度合い)を聞く質問を通じて、顧客との関係性の強さを定量化することができます。計算方法自体は難しいものではありませんが、具体的には以下の通りすすめます。

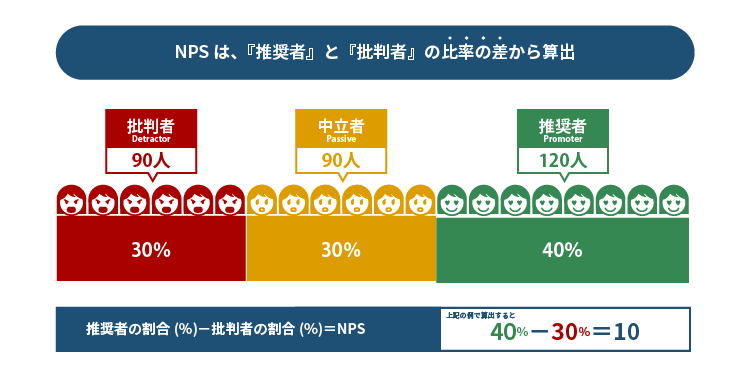

まず、アンケートにより推奨する可能性を質問し、0から10の度合いで回答してもらい、その度合いにより回答者を下記3つのカテゴリに分類します。

| ・10~9点の回答者 – 「推奨者(Promoter)」 ・8~7点の回答者 – 「中立者(Passive)」 ・6~0点の回答者 – 「批判者(Detractor)」 |

そして、『推奨者』と『批判者』の比率の差をスコアとして算出します。

なお、NPSの計算方法について詳しく知りたい方は以下のリンクをご参照ください。

事例紹介

|

<事例①:アンケート設計を見直して、課題が明確に> |

||

|

2022年8月に約2万人を対象とした調査を実施した企業様(BtoB事業)はもともと自社でNPS分析をされていましたが、 ・「自社で分析をしていたが分析内容が正しいか不安」 というお悩みがあり、弊社にお問合せくださいました。

過去のアンケートの内容(設問・データ)を拝見し、特に設問の設計について、「一つの質問で広範囲な内容を尋ねている為、設問をもう少し細分化したほうがよい。」というアドバイスをさせて頂き、また「顧客接点で漏れのない設問設定の提案」を致しました。

結果として、問題点が明確になり、NPSもより正確に把握できるようになりました。 |

||

| <事例②:じゃらんの評価が3.7から4.4へ> | ||

|

実際にお客様満足度(CS)向上の取り組みを強化した結果、見事にお客様満足度(CS)が上がったホテル メイプルイン幕張様の事例をご紹介します。

まず、NPS調査で「お客様の声」を全従業員で共有して、地道に改善活動を繰り返し実施。お客様満足度(CS)向上を目指した結果、NPSが上昇、クチコミの評価が上がり、さらには従業員のモチベーションアップにまでつながりました。

じゃらん評価:★3.7(開始時) → ★4.4(2022年4月現在) |

||

NPSの意味、指標としての活用方法

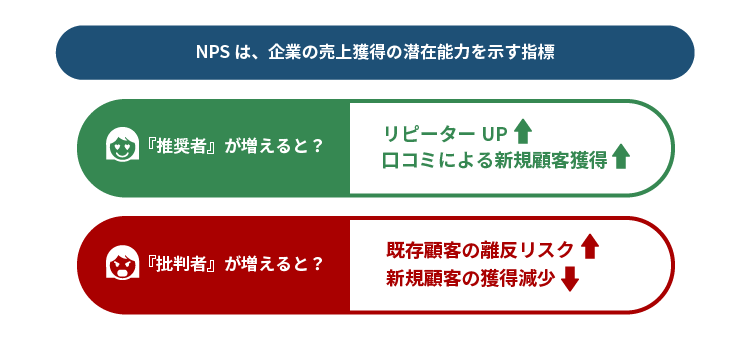

これまで説明してきたように、NPSは『推奨者』と『批判者』の比率の差を示す指標で、ここにNPSの意味があります。

『推奨者』には、自分も利用し、かつ他人にもおすすめする傾向があります。一方、『批判者』は、自分は利用するかわからない、さらに他人にもおすすめしません。

『推奨者』が増えれば、リピーター継続と口コミによる新規顧客獲得が期待でき、『批判者』が増えれば、既存顧客の離反のリスクと新規顧客獲得減少の可能性が高まります。

NPSの“ネット”の意味は“正味”を表す英語であり、「リピーター vs 離反」、「ポジティブな口コミ vs ネガティブな口コミ」のどちらが多いかをスコア化していることになるのです。

NPSのこの差の意味するところは、

|

・どれだけ顧客を繋ぎとめておけるか? ・どれだけ新規口コミ顧客を獲得できるか? |

||

といった、その企業の持つ売上獲得の潜在能力を示す指標と言えます。

このことから、NPSは“将来的な企業の成長を暗示している”とも言われおり、経営指標として導入する企業も少なくありません。

よくある誤解として、NPSは業績と相関性が高いということを聞きかじって、NPSがよくなった月の売上が上がらないのはなぜか?という質問があります。

ここまで本コラムを読んで、NPSの意味をご理解いただいている方なら分かると思いますが、NPSという指標は既存顧客のリピートと新規顧客の拡大に効いてきます。

毎日購入する必要があるような日常の消費財であれば、すぐに売上に影響が出る可能性がありますが、例えばホテルの宿泊のように年に1,2回しか利用しないサービスだと、業績への反映は時間がかかります。

また、NPS以外の要素で業績に影響が出る要素を考慮する必要がありますので、短期間での相関関係を示すことはなかなか難しいです。

繰り返しますが、NPSは『推奨者』と『批判者』の比率の差を示す指標であり、そのスコアが上がると、リピーター継続と口コミによる新規顧客獲得に効果を発揮します。

このため、業績に反映されるのは多少時間がかかります。「すぐに結果が出ない」と嘆くことなく、NPSが上がれば企業の業績が必ず上がるということを信じて、改善活動を進めていただきたいと思います。

NPSとお客様満足度(CS)の違い

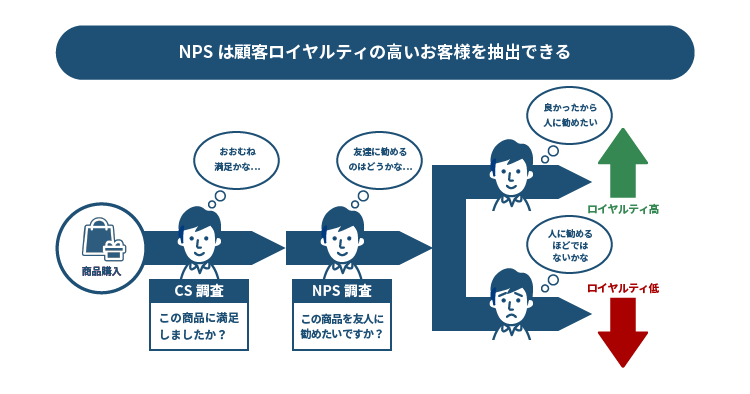

お客様アンケート調査を設計する際にありがちなのが、NPSとお客様満足度のどちらを採用したらよいか分からない、2つの違いがわからない、というご意見をよくいただきますので、NPSとお客様満足度の違いをお話しします。

NPSとお客様満足度はいずれも顧客の心理状態を尋ねている設問ですが、NPSがお客様満足度と大きく異なる点は、企業の成長性との相関が高いことにあります。

お客様満足度は、お客様の満足の程度を示すものですが、「満足」の示す範囲はきわめて広く、あいまいです。実際に、離反した顧客の約80%が直前の満足度調査で満足と回答していたという結果もあるため、企業の業績と相関しているとは言えません。

一方、NPSは「このサービスを他の人におすすめしたいですか」という質問に対して「すすめたい」という回答をスコアとして計算するので、将来の行動をスコア化することができ、企業収益と相関性がある事が、既に過去の事例から証明されています。

NPS調査を行う際、「他人に勧めるかどうか」という一歩ハードルの上がる質問をすることで、顧客ロイヤルティの高いお客様がわかります。

お客様満足度(CS)は、現時点までの評価を数値化しており、ロイヤルティの高い(リピート)客かどうかを判断することはできません。

一方でNPSは「他者にすすめる」という未来の行動、責任が伴う行動を点数化するため、CSでは測りきれない満足度100点以上の顧客を知り、ロイヤルティの高い顧客を抽出することができます。

さらにNPSについてさらに深く理解するためには、「頭の満足」(価格の安さ、納期の短さ、品質の高さなど合理的な基準や判断で満たされる満足)と「心の満足」(信頼や愛着、安心など感情的な基準や判断で満たされる満足)の違いについて知る必要があります。

詳しく知りたい方は、ぜひ参照コラムをご覧ください。

NPS調査方法は2種類ある!

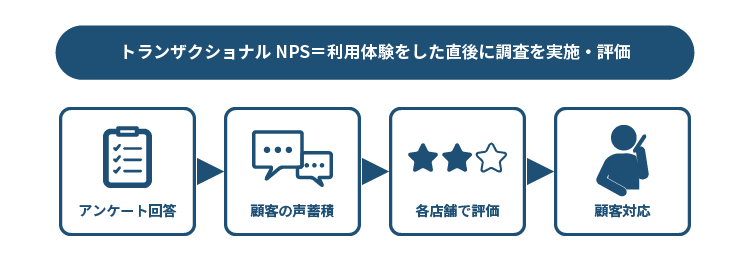

NPS調査には、大きく分けてトランザクション調査・リレーショナル調査の2種類があります。ここではそれぞれの調査手法について解説します。

トランザクション調査は、顧客が対象となる利用体験をした直後に調査を実施・評価するものです。

具体的には、顧客が店舗で商品を購入したり、サービスを利用したり、Webサイトから情報を取得したりなど、それぞれの体験を体験直後に評価します。

この調査では、顧客の体験を正確に把握することができ、提供するブランドやサービスの課題発見を可能にします。それ以外にもリピート率の違う顧客の体験を比較し、サービスの改善に生かすこともできます。年間を通して実施する場合や、必要に応じてその都度実施する場合があります。

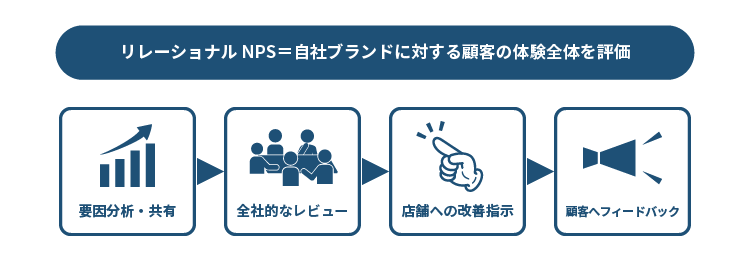

リレーショナル調査とは、自社ブランドに対する顧客の体験全体を評価するものです。

顧客は1年間を通して商品の購入や問い合わせ、周囲の評価との照らし合わせなど自社ブランドと直接的・間接的な接点を持っています。この体験を総体的に評価します。

この際、体験時の満足度も一緒に調査することで、どの体験が顧客の評価を生んだのか、言い換えればどのような体験が顧客にとって重要だったのかを分析することが可能になります。この調査は、複数のブランド体験を総体として評価するため、年に1、2回での実施が推奨されています。

2つのNPS調査は、それぞれ実施するタイミングや目的が異なります。特にトランザクション調査は年に1、2回の調査では把握できない顧客ロイヤルティの変化を捉えられるため、重要です。

リアルな顧客の声を集めることで、顧客が体験した際に生じた課題を把握でき、企業のブランド戦略やサービス展開にダイレクトに反映させることが可能になります。

また、体験直後に調査をするため、回答コメントでクレーム的な回答があった場合に、すぐにフォローする事で、顧客の離反を防ぐ事が可能です。

なお、年に1、2回の調査では、調査回答からクレーム対応を行っても、時すでに遅しで、顧客が離反してしまっている可能性があります。しかし、個別の体験を評価することができても全体を評価することはできません。それぞれのタイミングと目的を理解して、上手に使い分けることが大切です。

質問文の表現・設問項目の注意点

アンケート調査はお客様満足度を測るうえで有効です。満足度が低ければ顧客が求めている商品やサービスにずれが生じているため改善を考えなければなりません。

NPSの調査を行ううえで、不信感や面倒さを感じて回答率の低下につながることもあるので、個人情報の取扱いには注意を要します。

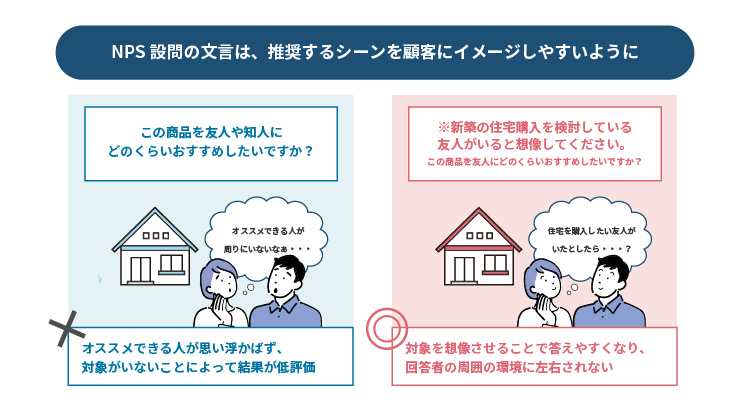

では、実際にNPS調査を行う際に、基本の推奨度の設問はどのような文言にしたらよいでしょうか。

一般的な質問は、「この商品(サービス)をあなたのご家族や知人・友人にどのくらいおすすめしたいですか?」です。

この質問文を具体的な商品・サービスに合わせて、加筆修正することが重要です。購入層が限定的な商品であれば「仮に〇〇に興味がある知人友人が身近にいるとしたら」という具合に、推奨するシーンを顧客にイメージしやすいように文言を追加します。

このように微妙な表現の違いでもNPSはかなり前後しますので、同じ質問文でないNPSを比較すると、誤った解釈になってしまう可能性があります。

ちなみに、推奨度の設問の言い回しを少し修正するだけでNPSが変動した事例もありますので、継続的に調査している場合には注意が必要です。

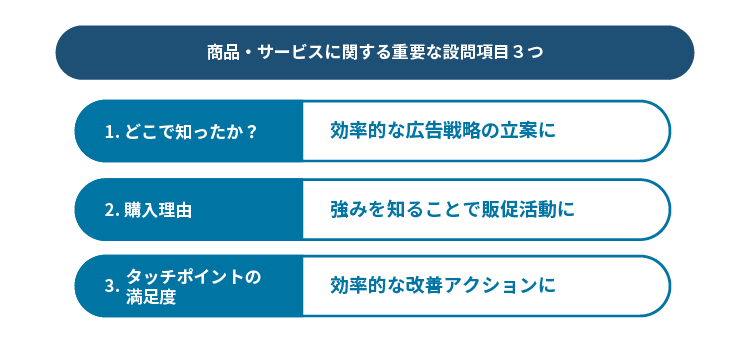

また、基本の設問以外に併せて聞く必要がある質問項目はどのような内容があるでしょうか。とくに重要な3項目について解説します。

「商品・サービスをどこで知ったか」という設問の最も重要な役割は、効率的な広告戦略を練るために情報を集めることです。

顧客は必ず、テレビやインターネットなど、なにかしら情報媒体を経てから商品にたどり着いています。顧客が商品やサービスを知ったきっかけを把握することで、力を入れるべき効果のある広告が見えてきます。また、あまり効果のない広告からは撤退したり、規模を縮小したりすることで、無駄な広告費用を削減することもできます。

「商品・サービスを購入した理由」を聞くことで、その「強み」を知ることができます。

顧客が商品の購入に至るまでには、「物事を達成したい」という意識があります。例えば「夕食を作るためにスーパーで肉を買う」という行動がこれに当たります。しかしそれに加えて「どのように達成したいか」という心理が重要になってきます。

お店には同じような商品がずらりと並んでいます。その中から、1つの商品を選び買ったことには理由があるはずです。先ほどの肉を例にとると「月末だから特売の肉がよい」「お客様が来るから上等な肉を買おう」などです。

商品によっては、デザインや販売場所などで選ばれることもあります。そしてこれこそが、他社商品と比較した時の「強み」となります。これを分析することで、販促の際に特に力を入れなければならない部分が見えてきます。

NPSは顧客が該当の商品・サービス全体での推奨度を聞いていますが、商品・サービスの詳細については分からないため、具体的に聞き出す必要があります。

このため、顧客が商品・サービスを購入・利用する間でキーとなるポイントがいくつか存在します。たとえば、電化製品のような商品の場合は、製品の機能、HPの説明、店頭販売員の説明など、ホテルのようなサービスなら、予約、チェックイン、部屋、食事などといった項目です。

顧客のカスタマージャーニーに沿って設定するとスムーズに回答いただけます。このような項目ごとに評価いただくことで、NPSとの相関関係を把握することが可能となります。

その結果は、改善活動の優先順位付けに利用できるので、効率的な改善アクションにつながり、早期の業績向上が期待できます。なお、顧客満足度調査の質問項目については以下のリンクをご参照ください。

NPSを導入、評価する際のポイントを解説

NPS調査を実施し、調査で得られたスコアやコメントを把握するだけでは事業や商品の改善につながりません。

NPSを導入する際は、以下のポイントに気をつけて運営しましょう。

サービスの内容や顧客の属性によってNPSの分布が変化するため、自社のNPSのみで判断するのではなく、競合企業に対する自社のポジションを確認する必要があります。

相対的な位置関係を把握することによって適切な差別化が図れます。

NPSを継続的に測定し、その推移を時系列で捉えることで、自社のマーケティング手法の妥当性・効果量を知ることができます。

多様な顧客が存在する中でロイヤルティを把握するには、調査対象を限定することが大切です。

顧客全体を測定する時には、性別、年齢別などの属性に合わせる必要がありますし、優良顧客層を対象にする場合は年齢や性別などに加えて、会員制のサービスであればその履歴、ランクなどの属性を捉えて調査する必要があります。

NPSは商材特性(業界)や回答者の属性によって傾向が異なるため、NPSを運用する際には、マイナス20だからダメだ、といった絶対的なスコアに一喜一憂しないことが大切です。

たとえば日本人は、0-10の11段階評価では「5」もしくは「6」を付ける割合が多く、NPSがマイナスになる傾向が強いという特徴があります。

NPSの本質はスコアではなく、スコアに紐づいたフリーコメントにあります。ただし、アンケートでフリーコメントを記入いただいても、その内容を眺めるだけでは何の意味もありません。

では、どうしたらよいかということですが、まずは数多くのコメントを収集することです。

そのうえで、テキストマイニングによって特徴的なコメントを引き出して、改善活動につなげることが重要です。

要注意!日本におけるNPS調査

NPSを導入する際、まず理解しておくべきなのが文化的な回答傾向の違いです。

日本人は「極端な評価を避ける傾向(中庸志向)」が強く、0〜10点スケールのうち7〜8点を選びやすいと言われています。

このため、欧米のベンチマークと単純比較すると、日本企業のNPSスコアは相対的に低く出やすいのが現実です。

たとえば、海外で平均+40の業界でも、日本国内では+10〜+20が上位クラスになるケースも少なくありません。

つまり、スコアの絶対値で一喜一憂するのではなく、**「前年からどれだけ改善したか」や「自社の中でどの層が変化しているか」**を重視することが大切です。

💡 ポイント

国・文化ごとの回答傾向を理解する

スコアの上下よりも「変化率」「構成比」を見る

長期的なトレンド(半年〜1年単位)で改善を評価する

NPSはあくまで「顧客の感情温度の変化を捉えるツール」。

短期的な数値競争ではなく、継続的に“推奨者を育てる文化”を築くことが、NPS活用の第一歩です。

NPS先生のワンポイント解説 NPS先生のワンポイント解説こんな研究結果にも注目じゃ! |

||

|

早稲田大学大学院 経営管理研究科の木村達也教授は自身の学術報告書で、”日本人(および東アジア人)は他国の人々(とりわけ個人主義的傾向の強い米国人)とは対照的なレスポンススタイル, すなわち与えられた選択肢の両端(Extreme)でなく中間(Midpoint)を選ぶという中間回答傾向を持っている”と述べています。 さらに、カリフォルニア大学アーバイン校とミシガン大学の教授らが出した、評価尺度に関する回答スタイルの異文化間の違いについてのレポートをご紹介します。 |

||

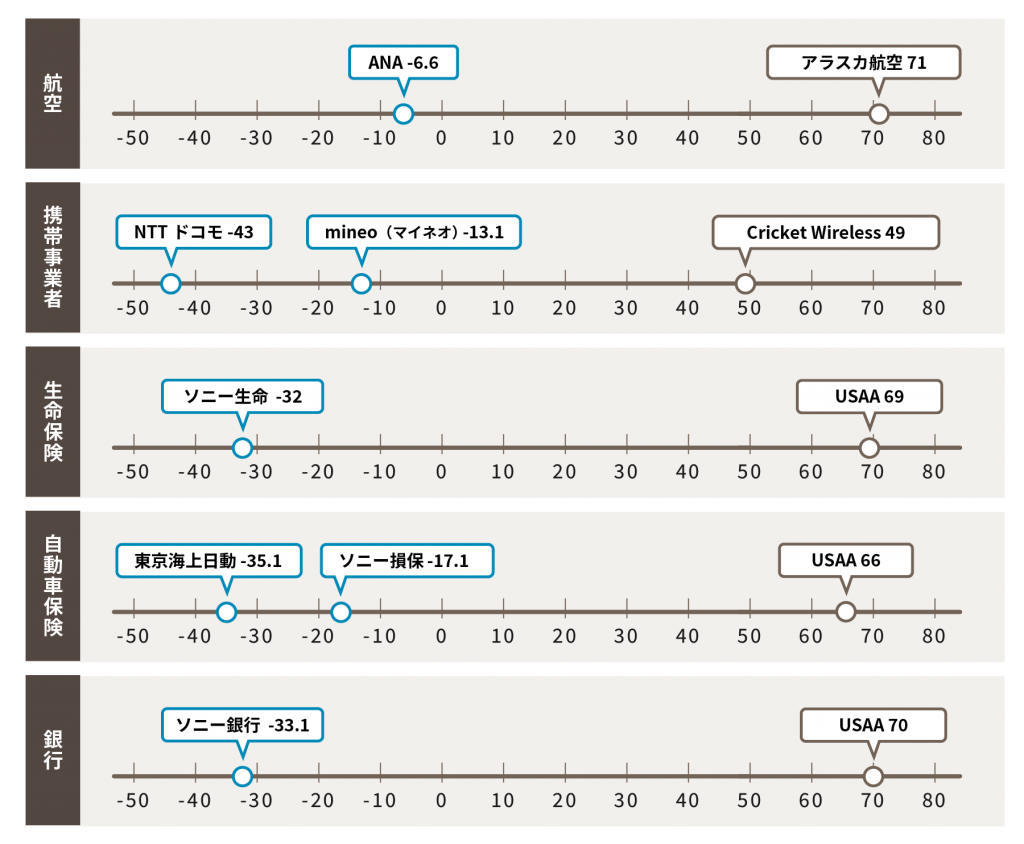

この欧米諸国と日本におけるアンケート回答スタイルの違いは、業界別の平均やトップNPSにも顕著な差を生み出しています。

実際に、アメリカと日本の業界別NPSトップ企業のスコアを見てみましょう。

※mineoはMVNO(仮想移動体通信事業者)トップ、NTTドコモは大手携帯キャリアトップ

ソニー損保はダイレクト型自動車保険トップ、東京海上日動は代理店型自動車保険トップ

※NICE Satmetrix「2021 B2C NPS Benchmarks at a Glance」、NTTコムオンライン「NPS業界別ランキングトップ企業 2021」を基に弊社で作成

このように、日本では業界トップ企業でもNPSはマイナスになるケースがほとんどです。

一見、スコアがマイナスだと焦ってしまったり、経営層から悪い印象を持たれることがありますが、マイナスでも気にする必要はありません。

NPS調査結果を改善に繋げるためには、自分の業界のNPSベンチマークを把握し、他社と比べて自社がどの位置にいるのか、的確に判断することが大切です。

また、定期的な調査でNPSを時系列で追っていき、過去の評価と現在の評価を比較することで、改善活動の効果を確かめることができます。

日本においてのNPS調査では、日本人特有の国民性を理解し、NPSの絶対値に一喜一憂することなく、相対評価や推移比較に活用することを忘れないようにしましょう。

NPSの目標設定と解説資料

NPS調査を導入した後に必ず課題となるのが目標設定です。

NPSは計算によって簡単に導きだされる「数値」だと思われがちですが、その中身にはお客様の実際の「コメント」が連動されているので、非常に奥深い指標と言えます。

その為、単なる「数字」を上げるだけの目標設定では本質的な改善の意味がなく、なかなか効果が見られないといった結果になることが多いのが現実です。

目標設定の前にまずNPSの基本的な考え方を理解し、その上で目標設定がただの「数値」の設定ではないことをしっかりと押さえておきましょう。

なお、目標設定について詳しく知りたい方は以下のリンクをご参照ください。

まとめ

マーケティングにおいて、顧客体験を自社の成長戦略に活用できるNPS調査は、今後その重要性がますます高まっていくと予想されます。

特に顧客のリアルな体験とロイヤルティの変化を把握できるトランザクション調査は、リレーション調査と併用しながら今後のマーケティング活動に活用するべき調査手法と言えるでしょう。

また、NPSを運用する際は、回答者を購入商材、顧客属性などの切り口で分け、モニタリングし、『全体に影響を及ぼしているセグメントはどこなのか?』の分析を行い、改善ポイントを明らかにしていくことが重要です。

さらに、何よりも大切にすべきは、「顧客の声に真摯に向き合う」ことです。

NPSは数値指標であると同時に、顧客の本音を読み解く“ストーリー指標”でもあります。

スコアだけを追いかけても、顧客の感情変化や行動理由までは分かりません。

本当に重要なのは、設問のあとに続く自由回答(フリーコメント)をどう活かすかです。

批判者のコメントには「改善のヒント」、推奨者のコメントには「ブランドの核となる強み」が隠れています。

テキストマイニングなどの分析ツールを使えば、顧客の声をテーマ別に分類し、“何が推奨を生み、何が離反を招いているのか”を可視化できます。

💬 実践例(宿泊業の場合)

推奨者コメント:「スタッフの笑顔が印象的」→ 強み=接客文化

批判者コメント:「朝食の混雑が不便」→ 改善余地=動線・導線設計

→ 両者の差分を次の施策に反映することで、CXの質が上がり、NPSも自然に上昇する。

また、社員がNPSレポートを見るときは、「どの部署の数字が良いか」ではなく、どの顧客の声に変化があったかに注目することが大切です。

数字の向こうにいる人の感情を読み取り、対話を生む――それが本来のNPS活用です。

💡 要点まとめ

NPSは数字ではなく「物語」を読むツール

推奨者の声=強み、批判者の声=改善ヒント

コメント分析をチームで共有し、「顧客中心文化」を育てる

✅ まとめ:NPSは“数値競争”ではなく“信頼構築のプロセス”

NPSを正しく活かすには、数値を上げることを目的にせず、顧客理解と関係構築の質を高める指標として扱うことが重要です。

スコアの背後には「人の感情」があり、コメントの一言一言が企業文化を映し出します。

🌱 結論

国民性を理解し、変化率で成果を測る

他社ではなく、自社の改善ストーリーを追う

数字の奥にある顧客の声をチーム全体で共有する

その積み重ねこそが、NPSを単なるアンケート指標から、企業の信頼資産を育てる経営ツールへと昇華させる道です。

注:ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。

M-ONEのご紹介

お問合せ入力フォーム

NPS調査・顧客満足度(CS)調査・パネル調査などのアンケート調査に興味がある方、アンケートの回答率を上げたいご担当者様など、どうぞお気軽にお問合せください。

弊社では、「NPS認定資格者」「元大手旅行会社NPS導入責任者」「元リゾートホテルCS担当役員」など、NPSや顧客満足について豊富な経験とノウハウを持った担当者がサポートいたします。

記事がおもしろかったら